| 2025年 アトリエスケジュールのページへ |

|

|

― セザンヌは小さな舞台・大きな志を目指します ―

|

「2025年 二人だけの劇場セザンヌ」文学館秋公演のご案内 「2025年 二人だけの劇場セザンヌ」文学館秋公演のご案内

秋の訪れに心和ませます今日この頃。皆様はお健やかにお過ごしでございましょうか。

永い間の私共演劇活動への温かい励ましのお心、心より深く感謝申し上げます。

お世話になりました故 高林陽一監督を偲び、

昨年1年をかけて、としおかたかお監督のもと「「京都・点景」コネクション・オブ・メモリー」も、

多くの皆様のご協力により今年7月より上映を始めることができましたこと、重ねお礼申し上げます。

今秋は従来通りセザンヌ文学館公演を行います。

劇団員各人、筒井康隆作「モーレツ社員無頼控」、宮沢賢治作「銀河鉄道の夜」、

太宰治作「走れメロス」、小川未明作「野ばら」、オーヘンリー作「魔女のパン」、

に取り組んでおります。また遠藤は戦後80年、二度と戦争なき世界・平和な日本を希求し、

生涯かけて尊敬いたしております詩人・児童文学者 故山本和夫先生の

戦中体験詩「風荒ぶ日なるゆえに」ほか朗読させていただきます。

劇団員の力作、ぜひ足をお運びいただけましたら嬉しく存じます。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

関係者一同、皆様のご来場を心より楽しみにお待ちいたしております。

詳細はこちらまで →

|

|

|

|

二人だけの劇場セザンヌ 42周年特別招待公演のご案内 2024 二人だけの劇場セザンヌ 42周年特別招待公演のご案内 2024

セザンヌが昨年一昨年と「火を産んだ母達」13回公演(筑豊一円)にて大変お世話になりました、

著者 井手川泰子先生、劇団 やしゃぶしの皆さんを遠く筑豊地方よりお招きし、

明治・大正・昭和と死と共にある過酷な地の底での労働により、

日本の近代産業を支えてきた男抗夫、女坑夫の姿をご紹介させていただきます。

皆様のご来場を関係者一同心より楽しみにお待ち申し上げております。

|

遠藤 久仁子

関係者一同

|

詳細はこちらまで →

|

|

ご挨拶

皆様の暖かい励ましとお心に支えられ

二人だけの劇場セザンヌ アトリエ公演 2024‐06~07

「それぞれの初夏」

終えられましたこと深く感謝いたしております。

例年になく猛暑の日々、

ご来場くださいました全ての観客の皆様、お友達の皆様、

関係者の皆様

本当に有難うございました。

7月公演は皆様にご迷惑をお掛け致しましたこと

深くお詫び申し上げます。

皆様の暖かい励ましとお心を大切に心にしっかりと刻み

これからも続けてまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

本当にありがとうございました🍀

10月12・13日とアトリエ42周特別招待公演を開催いたします。

「地の底で働き、石炭を掘り続け日本の近代産業を底辺でささえてきた女と男の物語」

作者 井手川泰子先生、劇団やしゃぶし様を迎えての公演でございます。

皆様のご来場を心よりおまちいたしております。

詳細は後日、ご案内いたしますので

何卒よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

|

2024年8月吉日

遠藤 久仁子

関係者一同 |

|

2024年 二人だけの劇場セザンヌ アトリエ公演 2024年 二人だけの劇場セザンヌ アトリエ公演

ご案内と入場料値上げのお願い

今年も新緑のまぶしく美しい頃を迎えております。

皆様にお守りいただき劇団活動も41年目を迎えさせていただけますこと、関係者一同心より深く御礼申しあげます。

皆様方のお心を大切に劇団員一同新作創りに励んでおります。

また、今初夏は各人 本格的一人芝居(一人語り)に取り組んでおります。

各作品お楽しみいただけましたら嬉しく存じます。

関係者一同、皆様のご来場を心より楽しみにお待ち申しあげております。

又、随分先延ばしにしてまいりましたが、

コロナ禍より劇団経営がかなり厳しくなっておりますので、

やむなく今年度アトリエ公演より、シニア、一般入場料金500円値上げさせていただくことにいたしました。

長年お世話になっております皆様には大変恐縮でございますが、

ご理解いただけますよう心よりお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

皆様方におかれましては日々お元気にて、どうぞ健やかな日々をお過ごし下さいますように。

|

2024年5月 吉日

二人だけの劇場セザンヌ

遠藤久仁子・関係者一同

|

| |

|

ご挨拶

皆様の暖かい励ましとお心に支えられ

二人だけの劇場セザンヌ アトリエ公演 2023‐12~2024‐01

「東義久の世界 童話屋でござる より京の物語」

(東義久の世界6作品)

終えられましたこと深く感謝いたしております。

ご来場くださいました全ての観客の皆様、お友達の皆様、

東先生、作曲宮生氏、他スタッフの皆さん、

本当に有難うございました。

皆様の暖かい励ましとお心を大切に心にしっかりと刻み

これからも続けてまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

本当にありがとうございました🍀

次回アトリエ公演は5月・6月予定でございます。

作品を新たに致し皆で精進しております。

詳細は後日、ご案内いたしますので

何卒よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

|

2024年2月吉日

遠藤 久仁子

関係者一同 |

|

二人だけの劇場セザンヌ

40周年記念公演ご案内及び円山野外公演ご報告

晩秋の紅葉の美しく目映い頃、皆様はいかがお過ごしでございましょうか。

何時も大変にお世話になり心よりお礼申し上げます。

昨年12月(於;龍谷大学アバンティ響都ホール)にて幕開け致しました、二人だけの劇場セザンヌ40周年記念公演、今春5月6月、また2022秋筑豊行脚一人芝居「火を産んだ母たち」10会場一ヶ月公演(朝日・毎日・読売・西日本新聞、NHKニュースにも大きく取り上げていただきました)を終え、今秋11月、12月アトリエ公演を迎えます。すでにご覧いただけました多くのみなさんに心より感謝申し上げます。共に小会場アトリエ公演にて、同作品ご覧いただけましたら大変有難く嬉しく存じます。又各劇団員も自作品発表のため稽古に励んでおります。皆様方のご来場、関係者一同心より楽しみにお待ち申し上げております。

又、二人だけの劇場セザンヌ円山野外公演に関しましてご報告させて頂きます。40年毎年決行させて頂きました二人だけの劇場セザンヌ円山野外公演、コロナ禍にあって急遽会場使用に関します規制がかなり厳しくなり、例年のように自由に公演することが難しくなり、ただ今考慮中で在り、今秋はお休みさせていただき来年からは年一回の円山野外公演に変更しなければならないであろうと考えております事ご報告申し上げます。コロナ禍を皮切りに、より文化事情の厳しい中、負けずに文化の種まきに専念して行きたく願っております。皆様方のご協力を切にお願い申し上げます。

|

2022年 晩秋 吉日

遠藤久仁子

関係者一同 |

|

沢山の観客の皆さんの舞台に憧れます。

けれども唯一、一人の観客それでも舞台は成り立つのです。

それで止めてしまったらすべてが終わってしまうのです。

永遠に終わることのない舞台のために。 |

|

|

皆様のお心感謝致しております。

春アトリエ公演、本当にありがとうございました。

秋、新たに10月よりはじまります。

どうぞ宜しくお願い致します。

2019年 春アトリエ公演のご案内

ヤマト王国ヒミコと村長(ムラオサ)ユルみこ との対決

「ユル族のふたり」完結編

今年も桜の季節、春の訪れでございます。

いつも大変にお世話になり心より御礼申し上げます。

今春は以前より一度公演作品に取り上げてみたいと

願っておりました日本古来のお話を

とうてらお氏ご協力のもと、公演することとなりました。

是非、観劇お楽しみいただければと考えております。

また日替りとなりますが従来通りの文学4作品を取り上げ、

友情出演として

詩人 寺田悦二氏、ヴァイオリン演奏 小西淳子女史

をお迎えしております。

お忙しい折り大変恐縮でございますが、

ご来場を関係者一同、

心より楽しみにお待ち申し上げております。

又、興味のおありになる方がございましたら

お誘いいただけましたら大変有り難く存じます。

日により混雑も予想されますので、

FAXまたはアトリエ専用メールにて

ご予約いただけましたら有難く存じます。

皆様どうぞ佳き春の日々をお過ごし下さいますように

|

2019年 春 吉日

遠藤久仁子 、関係者一同 |

|

|

|

|

|

|

京都新聞 朝刊 文化 「私のモノがたり」より

劇団「二人だけの劇場 セザンヌ」が今年、結成30周年を迎えた。演者と観客、二人だけで成立する世界。作家藤本義一さんが付けた劇団名は、劇団の志そのもの。

野外で、劇場で、せりふと身体だけの表現を追求し、京都でも数少なくなった新劇の灯を誠実に守る。主宰の女優遠藤久仁子さんを支えてきたのは、応援者や先人の言葉

だという。なかでも、詩人で児童文学作家の故山本和夫さんのはがきは、心のつえだ。赤い鳥文学賞受賞の山本さんは、劇団に「からすは天才である」など5作を書き下ろした。そのはがきは多くの励ましの文面で、観音像や花など味わいのある自筆の絵が添えられている。「苦しい時に何度も救われた」と、大切に額に入れる。東京に憧れた時は「東京に行くのではなく、東京から人が来るような俳優になれ」と諭されたという。

「山本先生は、『戦争中、敵に捕まったとき自分は詩人だと言ったら、助けてもらえた。だから、僕は生涯、戦争で亡くなった人の思いも込めて文学をやっていく』とおっしゃっていた」。遠藤さん自身、一生をかけるものを考えたとき、演劇しかなかった。「遠藤君、人間は美しく生きなければいけない」ともよく言われた。「芝居は自分。人生の哲学や生き方が表れる。その『自分』は、過去に出会った人たちの蓄積でできているんです」。自宅や楽屋には新劇の大俳優、故宇野重吉さんや故杉村春子さんの

舞台写真のほか、芝居の演出、映画も一緒に手がけた映画監督の故高林陽一さんゆかりの品など、遠藤さんを形作ってきたものが飾られる。

5年前から京都南区のビルの2階を借り、けいこ場として使っている。4~7月、9~12月の月末にはアトリエ公演を行う。研究生も12人に増えた。秋に新作演劇と、短歌をモチーフにした朗読を公演する。 この30年で演劇を取り巻く状況は大きく変わったが、新劇にこだわる。「体の中から発する新劇の言葉は、人の心に刺さるんです

」。新劇の灯は消さない、と誓う。

|

|

|

2012年9月20日(木) 記者 河村 亮 |

|

| |

|

|

| |

京都新聞「凡語」 2011年11月24日掲載分

京都市南区東九条、本屋の2階。小説や詩集が並ぶ部屋が稽古場兼劇場だ。照明が落ちて一人芝居「花の氷柱」が始まった。女優遠藤久仁子さん(57)が、戦後を生きたある女性の半生を語り出す。

口べらしのような結婚。働き、子を養い、焼け跡に家を建てた喜び…。役を生きる遠藤さんの力ある声に引き込まれ、往来の音が遠くなる。今秋、創立30周年を迎えた劇団「二人だけの劇場セザンヌ」の記念公演を見た。

遠藤さんは19歳で、演劇を志して京都に来た。俳優浜崎満さん(77)と旗揚げた劇団は、円山公園での無料公演を柱に据えた。役者は演じる意志さえあれば場所を問わず、客も気軽に文化に触れてほしいとの願いからだ。

九州の炭鉱の民話を基にした「ひとくわぼり」の地方巡演や寺の本堂での子どもに贈る芝居を地道に続けた。「蜘蛛(くも)の糸」「ベロ出しチョンマ」など有名作に加え、隠れた短編も発掘して演じた。

簡素なセット。だが、言葉を大切にした舞台に心打たれた人は多い。苦しみや愚かさを背負いつつ、幸せを願わずにはおれぬ。そんな人間の業を演じたい。劇団員の死などを越え、セザンヌは31年目の日々を歩み始めた。

公演「花の氷柱」は25~27日、12月23~25日も上演される。遠藤さんのせりふを通じて、観客は世代を超え、登場人物に自分を重ねるだろう。「二人だけ…」の劇団名には「役者と観客。わたしとあなた」の意味が込められている。

|

|

| |

|

|

|

|

◆ 僕の友達

新劇俳優 遠藤 久仁子 ◆ |

|

|

映画作家 高林 陽一

(2012年 春 病床にて) |

|

|

「人踊らざれど 我 笛を吹く」

私がこの衝撃的な言葉に出会ったのは新劇女優を30年続けている遠藤久仁子の主催する「劇団 二人だけの劇場 セザンヌ」のアトリエであった。現在はチャカチャカつまらない笛を吹いて多くの人を、人生の何たるかを忘れさせる表現者の多い中で、私は人のために吹く笛でなく、孤独な人生の道程を一人、笛を吹き、孤高の道を歩き続けてきた、その想いのすべてがこもった笛の音に、私は魂しいからゆさぶるような衝撃を受けたのである。

私も60年近く映画を作り続けてきたが、それはむしろ他人の為にではなく、自らの魂しいの行く末を誠実に見届けたいと言う信念から、遠藤久仁子さんと同じ笛を吹き、吹き続けた者の共通したスタンスをそこに見い出して、遠藤久仁子という女優の現代ではもはや稀有になったピュアな人生とその生きる信念に私は深い感動を覚えたのである。

思えば、遠藤久仁子の一人芝居と言ってもいいような遠藤久仁子の世界は、人がどうであれ私の最も愛する世界なのである。「突然ですが、映画を創っていただけないでしょうか」これが私と遠藤久仁子さんの最初の出会いの言葉であった。私は最初は彼女が言っている言葉の意味がよく判らなかった。だが時間を重ねて話しているうちに、何故が自分の中にふつふつと、この遠藤久仁子さんの言っている「映画に一緒に乗っても良い」と。ことに遠藤さんの、次の言葉は私の心を振るがした。

「京都には、貧しい生活を背負ってそれでも、尚演劇の道に歩んでおられる方が沢山おられます。私はこの人達の元気な姿を映像に残しておきたい。演劇は幕が降りればそれで終わりですが、映像は色々な形で後世に残って行きます。だからこそ、私は舞台を本当に貴重なものと考えておりますが、只一本ぐらい今の京都の新劇俳優達の苦労を映像で残したいと考えました。映画の内容は一切問いません。監督の思われる通りの映画を作っていただきたいのです。」

私は、この時の遠藤久仁子さんのキラキラした美しい瞳の輝きを見て、何故か私もこの映画に参加しなければいけないような気持ちになった。これがもし、劇団売名のアチャラカ映画なら私は一言でお断りしていただろう。それ程、この時の遠藤久仁子さんの迫力すごいものがあった。

こうして、遠藤久仁子さんは、一人の映画プロデューサーとして「愛なくして」と言う映画を生み出したのである。

(この続きは高林監督7月15日ご逝去のため、見ることができません) |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

新劇女優、遠藤久仁子 |

|

| |

映画作家 高林陽一 |

|

|

一口に三十年と云っても、一人の人間の、一日一日の積み重なりの重さを考えれば、それは容易な時間ではない。勿論、宇宙的時間の中で見れば、人の一生は、一瞬の星の、またたきにも充たない短かく、儚いものであることに違いはない。だが、一人の個人が経験して行く一日は、時には途方もなく長い時間であることにも、違いない。ましてや、一つの志を持って迎える一日一日の重さは、地球の重さに匹敵することだってある。

遠藤久仁子という、一人の新劇女優が送った三十年を想う時、それは、他のいかなる女優にも、真似のできない、生きざまであった。それ程、遠藤久仁子の「表現活動」に対する唯一無二の信念は激しい。その確固たる彼女のスタンスが「円山野外公演」を基本とした凡ゆる「表現活動」を支えて来た原点と、私は考えている。毎月一回、第二土曜日の午後、京都八坂神社の奥にある円山公園の、しだれ桜前で、彼女が続けて来た表現活動は、とうてい、誰も真似することは出来ない、一つの「行」といってもいい行為であった。私は表面的には、優しく、どんな小さな作品であっても、いつも、彼女の「表現活動」の中に、人間の業を見てしまう。私も五十年余り、曲りなりにも映画の世界に生きて来た。色んな俳優さんとも、仕事をしたが、いわゆる芸能界という世界とは、最も遠い、いや、その対極ともいうべき場所に、自らの「女優」としての世界を築きあげて来た彼女の精神力に、深甚の敬意を表する。器用な役者、巧い役者、大根役者などという、世俗的物指しでは、とうてい計ることの出来ない、深い志を、私は、遠藤久仁子の中に見る。殊に、昨年、今年と彼女が体現して来た、真田正子 作「花の氷柱」(一部・二部)は、遠藤久仁子の真骨頂といってもいい程の感銘を与えた。今年で劇団創立三十周年を迎えるという。これから先も、十年、二十年と遠藤久仁子は、孤高の女優として歩み続けるに違いない。

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

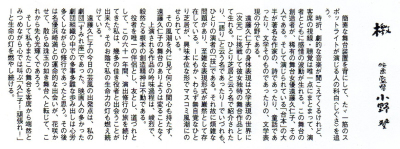

檄 |

|

| |

簡素な舞台装置を背にして、ただ一筋のスポットライトが演じる人の科白<しぐさ>を追う。

時折、劇的な言葉が聞こえてくるけれど、客席の視線・聴覚は唯一点にまとまって、演者とともに感情の波動が生まれる。この舞台の創造者が、稀有の舞台女優遠藤久仁子、その人である。そして演じられている「台本」の大半が著名な作家の、詩であったり、童話であったり、文学そのものであったりの、文学表現の分野である。

遠藤久仁子の身体表現は文学表現世界の世界に(次元)に挑戦して彼女独特の舞台作品として生まれる。ひとり芝居と云う名で紹介されたり、「語り」と云う名であったり―でいづれも、ひとりの演者「技」である。それ故に煩雑な問題があり、至雑な表現形式が巌然として存在している。―にもかかわらず無自覚なひとり芝居が、興味本位な形でマスコミ風潮にのせられている。

その風潮を外に見て何らの関心も持たず、遠藤久仁子の舞台のありようは変わることなく上演される作品の吟味過程は、峻烈で、毅然たる根本の創造精神は不動である。

役者を唯一の伴侶とし、友とし、道づれとして、この六十一年間、演出修行の旅を続けてきた私は、幾多の佳き役者と出会うことが出来た。そのお陰で私の生命力の灯も燃え続けている。

遠藤久仁子の今日の芸風の出発点は、私の劇団「すみれ座」であった。映画人の多かった劇団組織の中での多事多難な歩み出しは心労多くしながらの修行であったと思う。その後は名優浜崎満との運命的な出会いが、花咲かせて、散らぬ珠玉の如き舞台へと転じて、これから先も光輝くであろう。

そして私もまたこの舞台を客席から端然とみつめながら心では叫ぶ「久仁子!頑張れ!」―と生命の灯を燃やし続ける。

|

|

| |

映画監督 小野登

1996年4月 |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

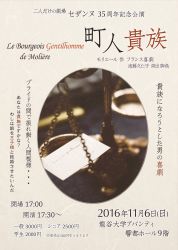

2016年秋 二人だけの劇場セザンヌ

モリエール作「町人貴族」

35周年記念公演、ご来場.ご協力有難うございました。

|

2016-panhu.pdf

モリエール作「町人貴族」のパンプレットです。↑

ご覧くださいませ。

|

|